Qui s’avisera de lire la dernière fable de La Fontaine, son mot dernier avant la mort, connaîtra peut-être l’ultime message d’un sage épicurien en matière d’engagement : l’amateur de jardin ne place pas plus haut l’urgence sacrée de la contemplation, et tout ce qui en peut brouiller l’onde transparente est davantage qu’une faute philosophique : c’est un crime vis-à-vis de l’âme. La vertu de cet ultime apologue est de présenter, dans leur radical altruisme, les deux figures du militant qu’une civilisation ayant pour paradigmes l’apôtre et le citoyen a léguée à l’Europe. On ne fait pas plus concis. L’une, animée du zèle le plus politique, érige la justice en exercice de vertu. L’autre, poussée par une charité admirable, soigne avec abnégation son prochain. Les deux récoltent incompréhension, ingratitude et vindicte. L’hôte des bois, seul, dans son ermitage, sauve quelque chose du grand naufrage humain.

Néanmoins, il n’est pas certain que l’épilogue de ce grand livre du monde que sont les Fables fût si péremptoire dans la condamnation d’un travers dont on sentait, en cette fin de grand siècle, les prémisses. Mainte saynète offre en effet matière, sinon à l’espoir, du moins à un certain plaisir de vivre, voire à un bonheur certain. Si La Fontaine verse quelque peu dans le jansénisme avec les affres de l’âge, il reste pour l’éternité un épicurien sensible aux sollicitations positivement ordonnée d’un Monde qui n’est pas si désagréable que cela, nonobstant sa cruauté.

En ce temps-là, peu avaient oublié Montaigne, le maître de tous, celui qui inspirait ou repoussait, parfois les deux à la fois, sans qui il ne fût ni Charon, ni Pascal, ni La Fontaine, ni beaucoup d’autres. Le châtelain périgourdin avait eu l’occasion de côtoyer La Boétie, qui promettait, ne fût-ce la mort, de donner à la France une plume et un grand cerveau, sinon un grand cœur. Montaigne conçut ses Essais comme un écrin pour l’ouvrage de son ami, lequel est tout un programme, puisqu’il s’intitule De la servitude volontaire. Les Temps étaient pourtant à la rébellion (mais l’une n’empêche pas l’autre), Parpaillots, Ligueurs s’empoignaient, avec l’aide fraternelle des ennemis de la France, pour s’entrégorger pour la plus grande gloire de leur Dieu. Cet âge de fer vit naître, peut-être, le militant moderne. On se mit à concevoir des programmes politiques destinés à changer le régime monarchique, la religion se transmuta en idéologie, et les Églises devinrent des partis. L’État n’était plus le médiateur naturel du Dieu transcendant et du peuple chrétien : il était devenu un instrument autonome, susceptible de transformations, malléable, améliorable, dont on pouvait s’emparer, et qui possédait sa propre Raison. Ainsi, avec le militant, naquit la politique.

On connaît la position de Montaigne là-dessus. Le maire de Bordeaux et le grand commis qui s’entremit entre Henri III et Henri de Navarre, si son loyalisme le plaça dans les régiments royaux, où il fit avec un certain plaisir guerrier le coup de feu, se garda de s’offrir pleinement à la flamme du combat, où il eût à se brûler l’âme, le cœur, ou, quelque fût son nom, ce qui lui assurait de toutes les façons, devant le monde et devant lui-même, la pérennité de son être. Il s’en faut bien de se prêter pour ne pas se perdre. Tel était l’honnête homme, qui, moulé par un livre consubstantiel à sa recherche, invitait à exercer par le monde des hommes et face à la nécessité une indifférence active, qui n’est pas sans prévenir la nonchalance dévote de François de Sales. C’est bien là, chez Montaigne, qui n’évoqua jamais Jésus dans ses écrits, une sorte de synthèse improbable entre le stoïcisme et l’épicurisme. Aussi bien invoqua-t-il volontiers les figures emblématiques de Socrate, d’Alcibiade, de César, d’Alexandre, pour illustrer cette virilité négligente et attentive, cette implication dans les combats de la terre, et cette plasticité de l’âme et du corps, qui saisit le sel de la vie au moment du plus grand danger, comme si ce fût une promenade parmi les prairies élyséennes.

Nous sommes loin du culte chevaleresque et du moine-soldat. L’on n’y perçoit nullement la droite rectitude des héritiers de Zoroastre, des lutteurs manichéens et des croisés juchés sur leurs étriers afin de pourfendre le Mal et vider la cité des hommes des ennemis de la cité de Dieu.

Il faudrait donc repenser le problème et du militantisme et de l’engagement, en ayant conscience des conditionnement culturels et historiques qui en dessinent l’image. Bien évidemment, tout questionnement surgit en son point historial où la réponse est toujours contenue dans la manière d’interroger le destin. Les implicites sont bien plus redoutables que les apparences conceptuelles et rhétoriques les plus sensibles. La pensée, lorsqu’elle se fait servante de l’action, est freinée dans ses élans et ses capacités à creuser jusqu’aux racines. Elle exige un retrait.

L’interrogation première devra porter sur cette inhibition quasi universelle à mettre à la question les plus évidentes légitimités, incertaines dans la mesure de leur évidence. À n’en pas douter, l’engagement pour une cause est une nourriture pour l’existence, même passagère, dont il est bien difficile de se passer comme viatique. Il ne s’agit parfois que de trouver la chapelle sur le marché des causes. Les situationnistes, bien après Nietzsche, rejetaient cette forme de confort qui, même lorsqu’il impliquait la mort et la souffrance, le sacrifice et l’opprobre, semblait octroyer au croyant l’assurance d’un salut, au regard de Dieu, des hommes, ou de soi-même, en tout cas un rôle, dont la véritable et profonde raison réside dans l’irraison de pulsions inavouées ou d’un narcissisme, d’un amour-propre, pour user de la terminologie du Grand Siècle, qui confère à tout discours assertif, et même performatif lorsqu’il s’agit d’agir, cette dose plus ou moins volumineuse de soupçon, de défiance, qui ne demande qu’à envahir l’esprit et le cœur, et justifier toutes les désertions, les abandons et le ressentiment.

Mais il est vrai que le nomadisme militant et la haine des anciens emballements sont des traits caractéristiques de la conscience contemporaine, comme si la maladie sectatrice dénoncée chez les réformés par Bossuet se trouvait soudain envahir le champ politique, une fois les Grands Récits idéologiques chus dans la poussière de l’Histoire.

Il est permis de se demander si un tel type de conscience se manifestait dans l’Antiquité non chrétienne. Il ne semble pas qu’il y eût, avant l’universalisation de la Weltanschauung galiléenne, ce dépassement, cet outre-passement qui caractérise le lutteur convaincu de sa bonne foi et désireux de convertir autrui, avec cette obsession clinique de la trahison, des autres et de soi-même. On pourrait certes excepter de la communauté philosophique grecque, très bigarrée, les disciples d’Antisthène, ces cyniques, qui privilégiaient la physis au Nomos, et convoquaient la parrhèsia, la franchise qui invite à tout dire, pour lancer des invectives à l’égard des pouvoirs en place, ce qui leur valut maints déboires sous l’Empire, sous lequel leur mouvement avait pris une tournure populaire. Julien n’hésitait pas à mêler dans le même mépris cette Cynicorum turba, munie du tribôn et de la besace, et les « Galiléens incultes », auxquels ils ressemblaient beaucoup. Les autres philosophes se contentaient d’une saine abstention, ou, de façon plus risquée, de jouer les conseillers des Princes.

Pour le reste, les Anciens se battaient pour défendre les dieux du foyer, de la cité, de la communauté, ils n’avaient en vue que les intérêts de cette dernière, et si la pensée plus ample d’un ordonnancement impérial leur vint à l’esprit, à la suite des Perses et des Égyptiens, ce fut comme la donnée d’un état de fait, comme le fruit d’un arbre immense à l’ombre duquel devaient s’ébattre, dans leurs particularismes, les peuples variés constituant l’humanité. Nulle part, à nul moment, le Grec et le Romain n’apparaissent comme des sectateurs d’une religion impérieuse. À l’intérieur de la Cité s’affrontaient des factions, les potentes, les humiliores, populo grasso et populo minuto de toujours. Mais il s’agissait de combat politique, d’organisation de l’État, un État organique, lié par mille liens au tissu sociétal, et qui s’incarnait particulièrement dans des hommes, qui étaient des orateurs et des soldats. On recrutait des clientèles, on se faisait des armées privées. Ces solidarités verticales dureraient autant que l’ancien monde, jusqu’à la première moitié du XVIIe siècle, où les puissants, dans une sorte de protection déclinée jusqu’au bas de l’échelle sociale, unissaient les membres de la société, pour parfois les mobiliser contre un État de plus en plus froid et autonome.

Il s’avère néanmoins qu’apparaissaient dans les temps antiques des revendications souvent rapportées par les marxistes dans leur désir d’asseoir leur usurpation sur les traces du passé. Par exemple, dans les pages consacrées à Tibérius et Caius Gracchus, Plutarque reproduit un discours censé avoir été prononcé par Tibérius : « Les bêtes, disait-il, qui paissent en Italie ont une tanière, et il y a pour chacune d’elle un gîte et un asile ; mais ceux qui combattent et meurent pour l’Italie n’ont que leur part d’air et de lumière, pas autre chose. Sans domicile, sans résidence fixe, ils errent partout avec leurs enfants et leurs femmes, etc. » Comment éviter l’émergence de l’espoir quand il faut trouver du pain ? Les fils de Cornélie étaient assez grands pour se vouer au parti populaire et en perdre la vie. Leur stoïcisme les élevait à la conception d’un cosmos garant du Nomos de la Cité, et le caractère subversif de leur combat n’était qu’une tentative de restitutio de l’Urbs, des Temps anciens où le Romain était paysan et libre. On sent dans cette lutte héroïque cet élan de justice qui sert de modèle pour l’éternité aux révoltés de tous temps. Cependant, les Gracques sont d’ici-bas, de la portion sublunaire de l’univers, commune aux choses périssables et imparfaites, et l’édifice qu’ils convoitent, qui participe de la bonne vie en quoi Aristote voit le télos de l’action politique, n’est pas une cathédrale pointée vers le ciel. Leur silhouette ne ressemble pas à celles des saints peints par Gréco, longilignes, tendus presque à rompre vers un point du Ciel ouvrant des vertiges angoissés. Les Gracques ont combattu pour remplir le devoir de leur gens, de leur lignée, celle qui leur enjoignait de défendre le peuple, d’en être le protecteur. Logiquement, César reprendra le flambeau, et assurera les fondements d’un État plus apte à unir les membres de l’Empire.

Depuis la Renaissance, il est d’usage d’invoquer l’exemple de la geste politique antique pour inspirer l’action. Mais la filiation est rompue, la parenté apparente de la politique contemporaine avec celle de l’antiquité est illusoire.

La frontière, on le sent bien, tient à peu de choses, mais séparent deux contrées entièrement différentes. Augustin savait parfaitement que Cité terrestre et cité de Dieu étaient intimement mêlées, et qu’il n’était pas si loisible de les identifier au sein d’une vie qui se nourrit de tout ce qu’elle trouve pour se justifier. Tant que la notion de Res publica subsista, et quand elle revint dans la conscience des hommes, les luttes politiques manifestèrent la propension des clans, des ordres, des classes, des partis, à se projeter dans l’avenir pour établir ce que d’aucuns considéraient comme l’ordre légitime des choses. Chacun au demeurant, même dans les siècles « obscurs » où, selon toutes les apparences, le christianisme appuyait son empreinte, ne remettait en cause l’ordre naturel qui s’appuyait sur l’inégalité, la hiérarchie, l’occupation justifiée de places prédestinées qu’il ne s’agissait seulement que de consolider ou d’élargir. Les potentialités subversives du christianisme, un christianisme au fond vulgaire, comme il y eut un marxisme qu’on appela tel, n’apparaissaient pas, parce qu’on scindait nettement le bas et le haut de la Création, et que les fins de la Justice divines, parfois impénétrables, étaient reportées à plus tard, si possible après la mort, ou à la fin des Temps.

Le militant se trouvait donc chez les orants, les moines. Les évêques, avant le Concile de Trente, ressemblent plus à des Princes qu’à des Bergers soucieux de l’éducation de leur troupeau. L’engagement du croyant, hormis lors de ces brusques flambées que furent les Croisades, qui n’étaient pas si fréquentes, au fond, mis à part l’Espagne de la Reconquista (période où se développe la figure du militant, telle qu’elle se réalisa plus tard dans la vocation de l’hidalgo Ignace de Loyola), était de bien tenir son rôle dans l’économie divine. Cette idée subsiste chez Calderon, dans sa pièce El Gràn teatro del mundo, par exemple, où pauvre, riche, seigneur etc. ont leur rôle dévolu de toute éternité.

Le gouffre ouvert à partir de la révolution nominaliste, qui affirme que les universaux sont des signes, et non des substances, donne au discours, même déraciné, toute sa faculté d’expression et d’universalisation. Si la réalité est singulière, les universaux ne sont pas moins existants, quoique séparés, et relèvent de l’ordre logique, ce que le conceptualisme va étayer, en posant une morale autonome, indépendante de l’ordre naturel. La voie est donc ouverte pour l’élaboration d’une liberté civique spécifiquement humaine, constructiviste, dont les attendus et les conséquences ne dépendent plus d’une transcendance ou d’une immanence cosmique, ou même théologique.

La tension néanmoins prégnante dans l’anthropologie humaniste et baroque, qui sourd parfois de minorités marquées par la structuration mentale lentement instaurée par des siècles de christianisme, tension qui se manifeste spectaculairement dans l’éruption de mouvements millénaristes, comme les mouvements paysans allemands, comme celui des anabaptistes, ou ceux des niveleurs anglais, et même chez les jansénistes qui, bien que fondamentalement dans l’incapacité de proposer un programme politique, comme l’avaient fait les Réformés, ont durablement marqué de leur empreinte militante le paysage politique de la France des XVIIe et XVIIIe siècle, et bien plus tard, n’a pas été contrarié par l’adoption, au sein des grands commis de l’État, des principes machiavéliens de la Raison d’État, selon lesquels la fin justifie les moyens.

L’ironie voudra que ce soit l’être le plus hostile à l’ancien monde, Lénine, le fondateur du parti bolchevik, qui synthétise ces traditions pour unir l’enrégimentement jésuitique et le prophétisme apocalyptique. La puissance d’un programme comme celui contenu dans Que faire ? ne peut s’apprécier que si l’on y distingue la jonction électrique entre le formidable effondrement des valeurs provoqué par l’avènement de l’ère moderne et l’exacerbation d’un vieux fonds mystique, particulièrement présent en Russie orthodoxe, un peu moins dans l’Europe occidentale agnostique.

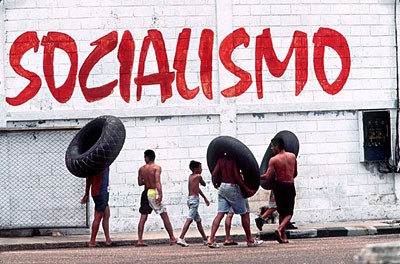

On découvrit il y a quelques décennies, au moment où mouraient ce que l’on nomma les « Grands Récits » que l’entrée en militantisme possédait de nombreux points communs avec la conversion, l’entrée en religion. Mais on ne put le dire que parce qu’on en était sorti, et que dorénavant on pouvait s’en moquer, comme du pape et des curés de village. Le militantisme de masse devint aussi étrangement suranné que les voix nasillardes de la T.S.F. et les chapeaux mous. Les sociologues et les ethnologues s’en donnèrent à cœur joie. On perdit même l’habitude de coller des affiches sur les murs. Et la production de « Grands Récits » fut remplacée par les stories selling, les compagnons de route par des publicistes girouettes, et les électeurs par des consommateurs d’offres politiques. Dans le même temps, les rivalités générées par la Guerre froide, qui avaient donné l’illusion qu’un choix était possible, devenaient des options de gouvernance.

La vérité se présente-t-elle sous une clarté solaire, nous continuons comme avec nos jeux d’ombres. Le désert a gagné tous les aspects de la vie et de la pensée, et Internet, ironiquement, n’a fait que l’universaliser. Les happy few qui communiaient jadis dans une cercle restreint, parisien, se relisant sans cesse et se prenant de la gueule, ne connaissaient pas autant ce sentiment de vide, cette inutile clameur, que nous, qui sommes dotés de tous les moyens d’expression et de diffusion. Les noms deviennent abstraits, et les paroles, comme les feuilles dans le vent, retombent où elles peuvent. Les idées restent idéelles, peut-être idéales, et ne sont guère suivies d’effets. Le pire, pour un homme qui se respecte, est l’illusion, vertu ô combien plébéienne !

Finalement, la solitude est la vraie condition de l’homme moderne, et il faut une force surhumaine pour réussir à rester homme. Il est plus difficile de trouver un homme véritable maintenant, que du temps de Diogène. Toute communication étant devenue impossible, qu’il n’existe qu’un impératif pour celui qui veut sauver quelque chose du désastre : écrire un texte, le glisser dans une bouteille balancée à la mer immense de l’absurde, et disparaître.

Au demeurant, il faut une perspicacité hors du commun pour saisir du premier coup d’œil, qui vaut un instinct, la vérité d’un système, surtout quand on est plongé dans les conditions horribles qui étaient celles d’Alexandre Zinoviev, lorsqu’il avait dix-sept ans sous Staline. Du moment où la vue prend un peu de hauteur, qui n’est certes pas celle de Sirius, la question de savoir ce qu’il est possible de faire ou de ne pas faire se pose autrement que lorsque elle reçoit l’écume des événements, à la manière des journaux.

Dans le premier chapitre du Voyage au bout de la nuit, Céline nous plonge dans une conversation de café du commerce. Bardamu et Ganate, anticipant les anti-héros beckettiens, parlent de tout, et changent d’avis en un temps record. La critique célinienne va loin. Car ce qui est dénoncé, dans le Voyage…, ce n’est pas seulement la guerre, la colonisation, l’Amérique et la misère. Ce serait déjà beaucoup, mais dès les premières lignes, on saisit l’angle par lequel il faut aborder le monde contemporain, celui qui, faisant appel aux masses, est responsable de dizaines de millions de mort et de l’assassinat d’une civilisation comme on en a rarement vu dans l’Histoire. Ce n’est pas un hasard que Le Temps, le quotidien à succès de la belle époque, vienne à nourrir la conversation. Comme écrit Camus dans La Chute, un autre livre sans concession lui aussi, « Une phrase leur [les historiens futurs] suffira pour l’homme moderne : il forniquait et lisait des journaux. ». Une remarque de Ganate nous met au fait, comme pour nous offrir une clé : « … Grands changements ! qu’ils racontent. Comment ça ? Rien n’est changé en vérité. Ils continuent à s’admirer et c’est tout. Et ça n’est pas nouveau non plus. Des mots, et encore pas beaucoup, même parmi les mots, qui sont changés !... » En plus de Schopenhauer, il y a de L’Écclésiaste et du Pascal chez Céline. Autant dire que c’est un moraliste de notre Temps de détresse, comme Cioran. Avec seulement de plaisir que le style.

Venons-en justement, au style. Car il faut bien l’avouer, la dose d’optimisme pour faire d’un homme un militant est à peu de chose près la même que pour en faire un imbécile. L’aristocrate, comme le guerrier, sait bien lui, que le cœur de ce phénomène somme toute étrange qu’est l’existence est de savoir mourir élégamment. Tout le reste est du commerce et de la réclame.

Comment prendre néanmoins les situations les plus désagréables ou les plus insupportables ? Les cas extrêmes ne semblent pas offrir beaucoup le choix. Ce même Zinoviev, dont l’autobiographie est un bréviaire pour tout dissident, sauva sa vie plusieurs fois par des gestes dont le génie venait de leur folie même. Ainsi, au sortir de la Loubianka, escorté par deux hommes du N.K.V.D., leur faussa-t-il compagnie de la manière la plus improbable, les sbires ayant oublié quelque chose et l’ayant laissé provisoirement sur place, dans la rue, ne pensant pas qu’il eût l’audace de partir. Ce qu’il fit, sans le sou, sans rien, pour suivre un destin picaresque. Et tragique.

Alexandre Zinoviev, paradoxalement, ne ménageait pas sa peine lorsqu’il s’engageait dans une activité. Il fut bon travailleur, bon soldat, héroïque même. Comme Jünger fut un bon guerrier. Ce qui distingue le rebelle véritable est sa pensée de derrière. Pascal en était un. Le non que l’on porte au fond de soi est peut-être plus efficace que toute agit-prop. Ne fût-on qu’un seul à dire non, la machine est déjà grippée. L’absence d’assentiment, la passivité, la désertion morale sont bien plus dangereux pour le totalitarisme, dur ou mou, que l’attaque frontale, qui ne fait souvent qu’alimenter la propagande en retour et conforter la police. À la longue, ce travail de sape, la multiplication des refus intimes, parfois prudemment partagés avec des happy few, travaille le sol qui soutient l’édifice. Car tout totalitarisme ne vise pas que les corps : il ne peut subsister si ses membres n’adhèrent pleinement à ses rêves, qui ne sauraient être que désirables.

La logique du monde étant régie, depuis des millénaires, par une destruction de plus en plus accélérée de la Tradition, le chaos est le point terminus de son évolution, ce qui peut offrir des perspectives sportives permettant aux âmes guerrières d’exceller.

Le monde contemporain, « post-moderne », est un univers hyper-sophistiqué, emmaillé d’un réseau électronique de surveillance, enfliqué et empuanti de délateurs, géométrisé, arithmétisé, balisé, lobotomisé, enfarci de lipides télévisés engluant les neurones encalminés, robotisé par un dressage pavlovien, qui produit sa bave en guise d’huile de vidange, une société où les flics ont désormais des silhouettes de scaphandres intersidéraux, spectres humanoïdes au regard vide, comme ces caméras qui nous épient cent fois en une heure ; nos gènes sont pesés, enregistrés, archivés, nos désirs sont gérés et marchandisés, nos rêves domestiqués, la trace des colliers irrite de sa sanglante et empestée blessure nos cous, nos poignées, nos sursauts, nos paroles sont empaquetées, lessivées, ensucrées, aseptisées, notre fatigue auscultée, hospitalisée, pharmacataloguée, notre mémoire est enrégimentée, encasernée, emmaillotée dans un drapeau qu’on nous a mis sur le dos, comme ça, quand on avait les yeux braqués sur le présent. Parce que l’homme post-moderne, il ne songe qu’à la baffre, aux délectables digestions d’après-orgies, à coups de bourrages tripaux et crâneux, avec de gros entonnoirs bien vissés qui lui traversent la carcasse jusqu’au croupion pour qu’il déverse son caca bien conforme, soupesé par les pinces régulées de scolopendres aux sourires frigides.

Mais par-delà les barreaux de la cage peinturlurée de couleurs vulgaires, se hument les sous-bois fauves et frais de la forêt splendide, aux sentiers rayés des flèches du soleil, aux buissons sombres des mystères ancestraux, aux butes arides tapissées de feuilles bruissantes, aux odeurs fortes et enivrantes de l’humus, qui est le parfum préféré des loups furtifs et libres. Ils n’ont de rêves que l’étreinte serrée des écorces et des taillis teignant leur pelage âcre des couleurs du combat. La horde suit son chef au fond de la nuit, et la lune, comme l’écho de leurs songes, fait étinceler les crocs acérés. Tapie à l’orée de sa cité sauvage, elle épie de ses yeux étincelants comme des étoiles les spectacles méprisables de la ville grasse et torve, écroulée sous sa masse abrutie.

Cependant ce recours physique aux forêt est bien rare, et ses plaisirs peu à même de se renouveler à mesure que le monde devient plus civilisé, plus féminisé, plus consensuel.

Au demeurant, ceux qui invoquent le peuple devraient réfléchir. Qu’aurait-on à lui proposer, sinon de juguler ses désirs et sa vanité ? Sa place est nécessairement inférieure aux prêtres et aux guerriers. Si révolution il doit y avoir, elle sera autant pour le peuple, dans la mesure où l’humilité est pour lui, avec la protection des puissants, un gage de bonheur, et contre le peuple, parce que le monde moderne est tout autant son produit, celui de l’intérêt, du matérialisme et du dénigrement du sacré.

Le recours aux forêts mentales offre plus de richesse, à mon sens. L’univers n’a pas si sombré dans l’Âge de Kali qu’il ne subsistât, à qui sait les saisir, d’antiques fragments de la Cité perdue. Ils sont à la mesure de chacun, et répondent à qui peut les percevoir. Des expériences dionysiaques et apolloniennes intenses sont à portée, à condition d’en extraire, comme un élixir, la quintessence.

Ainsi partira-t-on de ce postulat, que l’espoir est affaire de Thersite, que l’aristocrate, ou tout simplement celui qui ressent la nostalgie d’un ancien sens du monde, sait que le Temps n’existe pas, qu’il est vain d’ « améliorer les choses », de les « faire bouger », comme l’on dit, ce qui d’ailleurs a toute chance de les faire empirer ; qu’une fois perdu, le monde clos, hiérarchisé, naturellement enté dans l’ordre cosmique, n’a guère de chance de revenir au jour, à moins que la roue ne retourne à l’origine, ce qui ne peut se produire qu’après un cataclysme intégral. Au fond, le meilleur service qu’on puisse faire au monde est d’accélérer sa décomposition, afin de hâter la vitesse de la roue.

La vie est un naufrage. Je veux parler de celle qui échappe à la lumière d’Apollon, et qui est fort commune. Il est bien connu que la vraie est ailleurs, et que je est un autre. Il est évident que la recherche du bonheur est une stupidité, à laisser à la plèbe. Nous avons nos urgences. Et comme il faut bien subsister, la nécessité de côtoyer les imbéciles et les fainéants s’impose à nous. La frénésie que manifestent la plupart des hommes, non seulement à trouver une place plus ou moins rémunératrice, mais aussi à s’élever au sommet du panier de crabe où l’on est bien contraint de s’agiter, subsidiairement de s’appuyer sur la tête ou les parties génitales de ses congénères, rend l’espèce humaine suprêmement comique. Cependant, l’on n’est pas démuni, pour peu qu’on veuille sauver quelque chose de cette ridicule pantalonnade. Trois attitudes sont susceptibles d’êtres adoptées :

— l’attitude baroque : l’on est spectateur du Gràn teatro del mundo, des autres et de soi-même. La distance se présente comme une réaction de salubrité ;

— l’attitude que j’appellerais martiale : l’on possède un dharma, un devoir à remplir, fixé par l’Ordre cosmique, qui nous dépasse, et qu’on ne peut que deviner par les retombées d’un destin qu’on ne peut connaître que fort tard, trop tard peut-être. Nous ne sommes que de braves soldats postés sur la ligne de front, perdus ou sacrifiés, je l’ignore, fidèles à leur devoir.

Ces deux visions ne sont pas incompatibles, comme le suggère Calderon.

— Reste la poésie, qui est une grâce, ou une malédiction. L’Artifex est aussi, et surtout, Vates. Il accède à une existence supérieure par l’imagination, qui est la vision. Il traduit, annonce, clame, enchante. Il s’enchante lui-même car il saisit la finalité d’un combat où hommes, bêtes, dieux sont mêlés. Son rôle rejoint celui du prêtre, qui est de lier. Littéralement, il est porté par enthousiasme, par une force supérieure, l’éros, qui lui donne la paix.

Claude Bourrinet

A sentire il poeta aristocratico Teognide (VI-V secolo a.C.), già ai suoi tempi si doveva parlare di crisi della Tradizione: a quel tipo di Junker greco, tutti i valori superiori sembravano esser crollati dinanzi all’affermazione del dèmos. Ci sono intellettuali della Grecia antica che fanno pensare a certi loro omologhi moderni. Difensori dei valori tradizionali, essi interpretano la società a democrazia totalitaria del loro tempo come una caduta plebea e demagogica. Teognide o Pindaro, ad esempio, per diversi aspetti si assomigliano come gocce d’acqua a Jünger o a Evola: per loro un’aristocrazia democratica, estesa a tutto il popolo, è uno sproposito. Nessuno dei quattro ammise che la valenza politica dell’eguaglianza di stirpe affermatasi in modi diversi a Sparta e ad Atene, così come nel Reich del 1933, non era un principio di eguaglianza assoluta, ma l’allargamento della coscienza signorile all’intera comunità di popolo, per via del comune lignaggio di sangue. Per il reazionario, spesso difendere la casta vuol dire essere ostile al popolo.

A sentire il poeta aristocratico Teognide (VI-V secolo a.C.), già ai suoi tempi si doveva parlare di crisi della Tradizione: a quel tipo di Junker greco, tutti i valori superiori sembravano esser crollati dinanzi all’affermazione del dèmos. Ci sono intellettuali della Grecia antica che fanno pensare a certi loro omologhi moderni. Difensori dei valori tradizionali, essi interpretano la società a democrazia totalitaria del loro tempo come una caduta plebea e demagogica. Teognide o Pindaro, ad esempio, per diversi aspetti si assomigliano come gocce d’acqua a Jünger o a Evola: per loro un’aristocrazia democratica, estesa a tutto il popolo, è uno sproposito. Nessuno dei quattro ammise che la valenza politica dell’eguaglianza di stirpe affermatasi in modi diversi a Sparta e ad Atene, così come nel Reich del 1933, non era un principio di eguaglianza assoluta, ma l’allargamento della coscienza signorile all’intera comunità di popolo, per via del comune lignaggio di sangue. Per il reazionario, spesso difendere la casta vuol dire essere ostile al popolo.

del.icio.us

del.icio.us

Digg

Digg

Q.: Aujourd'hui, la démocratie est honorée comme un «veau d'or», disent ses adversaires. Mais est-il possible, de nos jours, de critiquer la démocratie ou de la refuser?

Q.: Aujourd'hui, la démocratie est honorée comme un «veau d'or», disent ses adversaires. Mais est-il possible, de nos jours, de critiquer la démocratie ou de la refuser?

On ne parle plus, dans les salons parisiens, de la participation suggérée par De Gaulle, ni de l'idée séduisante d'«intéressement» des travailleurs aux bénéfices des entreprises, ni des projets «pancapitalistes» d'un Marcel Loichot ou d'un René Capitant. Lors des commémorations à l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Charles De Gaulle, ces projets, pourtant très intéressants et, aujourd'hui encore, riches de possibles multiples, n'ont guère été évoqués. Couve de Murville, sur le petit écran, a simplement rappelé la diplomatie de «troisième voie» amorcée par De Gaulle en Amérique latine, au Québec et à Phnom Penh (1966). Si la «troisième voie» en politique extérieure suscite encore de l'intérêt, en revanche, la «troisième voie» envisagée pour la politique intérieure est bel et bien oubliée.

On ne parle plus, dans les salons parisiens, de la participation suggérée par De Gaulle, ni de l'idée séduisante d'«intéressement» des travailleurs aux bénéfices des entreprises, ni des projets «pancapitalistes» d'un Marcel Loichot ou d'un René Capitant. Lors des commémorations à l'occasion du centième anniversaire de la naissance de Charles De Gaulle, ces projets, pourtant très intéressants et, aujourd'hui encore, riches de possibles multiples, n'ont guère été évoqués. Couve de Murville, sur le petit écran, a simplement rappelé la diplomatie de «troisième voie» amorcée par De Gaulle en Amérique latine, au Québec et à Phnom Penh (1966). Si la «troisième voie» en politique extérieure suscite encore de l'intérêt, en revanche, la «troisième voie» envisagée pour la politique intérieure est bel et bien oubliée. L'idée de participation est un impératif de survie nationale, identitaire et économique, parce qu'elle implique un projet collectif et non une déliquescence individualiste, parce qu'elle force les camarades de travail d'une entreprise à se concerter et à discuter de leurs vrais problèmes, sans être doublement «aliénés»: et par les mécanismes économiques du salariat et par les discours abrutissants des médias qui remplacent désormais largement l'opium religieux, comme l'entendaient Feuerbach, Marx et Engels, dont les idées sont trahies allègrement aujourd'hui par ceux qui s'en revendiquent tout en les figeant et les dénaturant. La réalité, qui n'est pas soft

L'idée de participation est un impératif de survie nationale, identitaire et économique, parce qu'elle implique un projet collectif et non une déliquescence individualiste, parce qu'elle force les camarades de travail d'une entreprise à se concerter et à discuter de leurs vrais problèmes, sans être doublement «aliénés»: et par les mécanismes économiques du salariat et par les discours abrutissants des médias qui remplacent désormais largement l'opium religieux, comme l'entendaient Feuerbach, Marx et Engels, dont les idées sont trahies allègrement aujourd'hui par ceux qui s'en revendiquent tout en les figeant et les dénaturant. La réalité, qui n'est pas soft Voor wie professor Tommissen niet zou kennen, hij gaat de wereld rond als dé Carl Schmitt-kenner bij uitstek, die gans Europa ons trouwens benijdt. Derhalve kunnen we niet om de vaststelling heen dat zowat elke grote natie zijn Schmitt-renaissance heeft gekend, met uitzondering van dit dwergenlandje België. Terwijl juist hier…inderdaad!

Voor wie professor Tommissen niet zou kennen, hij gaat de wereld rond als dé Carl Schmitt-kenner bij uitstek, die gans Europa ons trouwens benijdt. Derhalve kunnen we niet om de vaststelling heen dat zowat elke grote natie zijn Schmitt-renaissance heeft gekend, met uitzondering van dit dwergenlandje België. Terwijl juist hier…inderdaad!